Un bohemio en la Feria de Mairena

Por José Manuel Navarro Domínguez

Por José Manuel Navarro Domínguez

Doctor en Historia

Profesor del IES Los Alcores

Basta echar una ojeada por el real de la vieja feria para apreciar la rica diversidad de personajes que se arrimaban a la feria de las ferias. Un buen día de 1868 se dejó caer por estos alcores nada menos que el apóstol de la bohemia, el decano, un hombre de verdadero mérito, aunque bastante descabalado, del que algún amigo declaró que no se sabía si estaba vivo o muerto. Hablamos de Florencio Moreno Godino, periodista, poeta y dramaturgo del posromanticismo español y alma de la bohemia literaria madrileña de mediados de siglo. De hecho, el propio Florencio se hacía llamar “el último bohemio” y su novela postrera, plagada de elementos autobiográficos, fue publicada póstumamente en 1908 bajo dicho título.

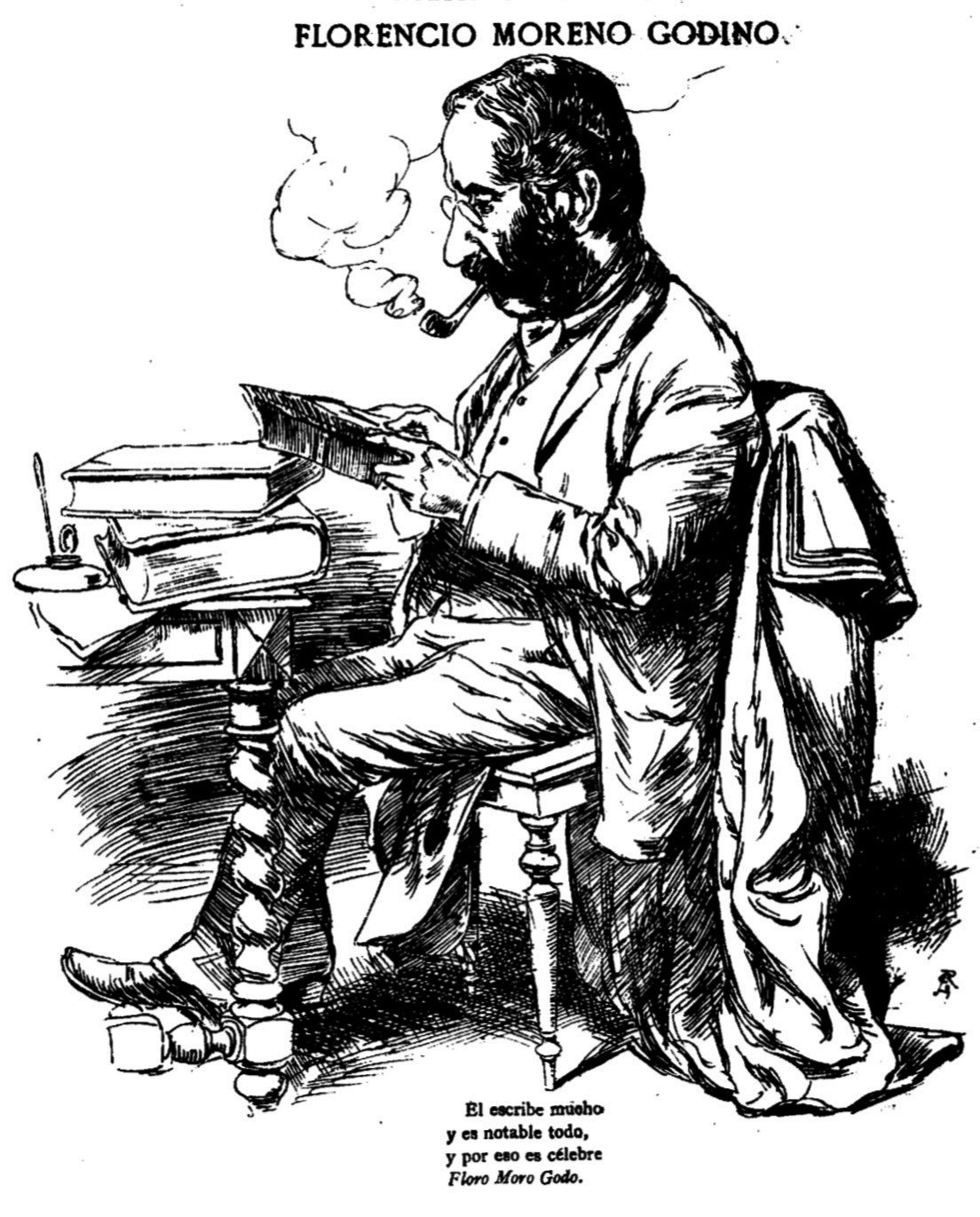

Como aparece en la caricatura que ilustraba uno de los muchos artículos que sus amigos dedicaron a tan peculiar personaje, era bajo, muy moreno de piel, con bigote y amplia patilla que se desplegaba en abundante barba lateral; siempre con su eterna pipa de madera de cerezo, las más de las veces corta de tabaco, por escasez; con ropa que, al igual que la feria de Mairena cuando se determinó a escribir sobre ella, había conocido tiempos mejores; pero eso sí, lucida con desaliñada elegancia, hasta el punto de que se le atribuían raíces nobiliarias. Bohemio de honda raíz, frecuentaba cafés, botillerías y tabernas de cierto renombre en los que se reunían tertulias literarias, como El Parnasillo, La Zarzuela, La Iberia o El Suizo y, ya siendo anciano, cuando despuntaba el siglo XX, el café de Fornos, en los que trabó amistad con escritores de la talla de Espronceda, Zorrilla o Marquina. Convertido en leyenda viviente por cuantos le conocían y admiraban su ingenio y afilada pluma, llegó a figurar como personaje de la novela El frac azul, cuando Enrique Pérez Escrich precisó un bohemio reconocible. Trasnochador de casta, su nombre aparece en diversas publicaciones de la época como referente de la vida nocturna. Un personaje libre, propio del siglo, que más que vivir, sobrevivía con el mínimo trabajo posible para obtener su sustento, disfrutando del “dolce farniente” que tan magistralmente expresa la lengua de Dante, realizando algunas aportaciones periodísticas y literarias que le hubiesen granjeado mayores éxitos si hubiese puesto mayor empeño en ello y menos en el sacrosanto arte de la procrastinación, es decir, la habilidad para retrasar actividades o postergar eternamente el cumplimiento de compromisos que deben atenderse, por temor, simple pereza, o porque, como señalaba el propio Godino “hay años que no está uno para nada”.

Como aparece en la caricatura que ilustraba uno de los muchos artículos que sus amigos dedicaron a tan peculiar personaje, era bajo, muy moreno de piel, con bigote y amplia patilla que se desplegaba en abundante barba lateral; siempre con su eterna pipa de madera de cerezo, las más de las veces corta de tabaco, por escasez; con ropa que, al igual que la feria de Mairena cuando se determinó a escribir sobre ella, había conocido tiempos mejores; pero eso sí, lucida con desaliñada elegancia, hasta el punto de que se le atribuían raíces nobiliarias. Bohemio de honda raíz, frecuentaba cafés, botillerías y tabernas de cierto renombre en los que se reunían tertulias literarias, como El Parnasillo, La Zarzuela, La Iberia o El Suizo y, ya siendo anciano, cuando despuntaba el siglo XX, el café de Fornos, en los que trabó amistad con escritores de la talla de Espronceda, Zorrilla o Marquina. Convertido en leyenda viviente por cuantos le conocían y admiraban su ingenio y afilada pluma, llegó a figurar como personaje de la novela El frac azul, cuando Enrique Pérez Escrich precisó un bohemio reconocible. Trasnochador de casta, su nombre aparece en diversas publicaciones de la época como referente de la vida nocturna. Un personaje libre, propio del siglo, que más que vivir, sobrevivía con el mínimo trabajo posible para obtener su sustento, disfrutando del “dolce farniente” que tan magistralmente expresa la lengua de Dante, realizando algunas aportaciones periodísticas y literarias que le hubiesen granjeado mayores éxitos si hubiese puesto mayor empeño en ello y menos en el sacrosanto arte de la procrastinación, es decir, la habilidad para retrasar actividades o postergar eternamente el cumplimiento de compromisos que deben atenderse, por temor, simple pereza, o porque, como señalaba el propio Godino “hay años que no está uno para nada”.

A diferencia de otros periodistas, no mantuvo una cabecera y dispersó sus perlas en publicaciones de toda índole. Su firma, bajo el seudónimo Floro Moro Godo, (que ni para eso empleó mucho tiempo), aparece en revistas satíricas o humorísticas (Gil Blas, Madrid Cómico, La Risa, Almanaque de la risa o Pluma y Lápiz), de corta vida por problemas económicos o encontronazos con la censura; revistas genéricas (La Ilustración Ibérica, El Museo Universal, Semanario Pintoresco Español, La Ilustración Artística) o periódicos de muy distinto signo político (El Diario Español, El Imparcial, La Época, El Liberal). En su producción predomina el relato corto publicado por capítulos en la prensa madrileña, aunque también escribió dos libros recopilatorios de poesías, tres novelas históricas, un cuadro de costumbres populares, cuatro comedias, seis zarzuelas y un inclasificable disparate lírico-astronómico-bailable (El motín de las estrellas). Su pluma, afilada y elegante, resalta por el aire festivo, el toque de humor fino y el tono castizo, que le granjearon la admiración de las damas que leían sus versos, la atención de actores y empresarios teatrales, pendientes de sus crónicas, y el respeto de un público que le seguía cuando se dignaba a publicar sus reflexiones. Noctámbulo empedernido, amante de la buena vida y las tradiciones con solera, el decano de la bohemia no podía dejar de visitar la decana de las ferias.

Cuando el reinado de Isabel II, la monarca que había concedido la feria de Sevilla, estaba a punto de terminar bruscamente, destronada en la llamada Revolución Gloriosa, Floro nos dejó una exaltada y admirativa visión de la feria en las páginas de la revista satírica Gil Blas, con el título “Viaje a Andalucía (con mucho rumbo y poco dinero)”. El capítulo VIL de la serie que dedicó a nuestra tierra lleva por título una premonitoria sentencia “Esto matará á aquello”. Trágico anuncio cuando descubrimos, una vez nos adentramos en el artículo, que el autor anuncia lapidario “Aquello, era la feria de Mairena. Esto, es su heredera la feria de Sevilla”. No llegó la hija (que por lo traicionero más merecería el apelativo de hijastra de cuento de hadas), a asestar el golpe mortal a la centenaria madre, pero casi…

Cuando el reinado de Isabel II, la monarca que había concedido la feria de Sevilla, estaba a punto de terminar bruscamente, destronada en la llamada Revolución Gloriosa, Floro nos dejó una exaltada y admirativa visión de la feria en las páginas de la revista satírica Gil Blas, con el título “Viaje a Andalucía (con mucho rumbo y poco dinero)”. El capítulo VIL de la serie que dedicó a nuestra tierra lleva por título una premonitoria sentencia “Esto matará á aquello”. Trágico anuncio cuando descubrimos, una vez nos adentramos en el artículo, que el autor anuncia lapidario “Aquello, era la feria de Mairena. Esto, es su heredera la feria de Sevilla”. No llegó la hija (que por lo traicionero más merecería el apelativo de hijastra de cuento de hadas), a asestar el golpe mortal a la centenaria madre, pero casi…

Su afilada pluma critica la feria de Sevilla, diseñada a lo moderno, como escaparate de la moda y el lujo, con su “buen tono, la elegancia, la fashion, el chic y otras mil cosas, productos de la civilización moderna”; una celebración a la moda que predomina en el momento, con clase, chic (del francés chicard -que en argot popular significa elegante), pero carente de la honda tradición y la solera que solo decanta el tiempo. Al escritor bohemio, al que la feria de Sevilla le parecía una exhibición del lujo andaluz, se le podría recordar que ya antes de que se crease la feria hispalense, Estébanez Calderón se deshacía en elogios de la moda andaluza, que cada año se marcaba en el real de la feria de Mairena.

Como otros tantos escritores y viajeros que le precedieron, en su ineludible visita a la madre de las ferias, no puede menos que admirarse del encanto de la tierra y la maravilla de la feria hasta el punto de exclamar: “¡Válgame Dios, y qué cosa tan grande era la feria de Mairena!”. Con la admiración, nuestro bohemio plumífero carga los calificativos en la madre de las ferias, destacando “el garbo, la majeza, la guasa, la sal de Dios y otras mil cualidades, peculiares, características, autonómicas y exclusivas de la tierra de María Santísima”, que constituían las prendas de la veterana feria mairenera.

Paseando por el prado de San Sebastián, que hasta en eso hubo la metrópoli hispalense de imitar a la soberana feria de los Alcores, atraviesa una amplia calle de árboles, por la que discurren carruajes y ginetes, flanqueada a ambos lados por dos hileras de tiendas particulares, una distribución que reproduce el modelo mairenero, que posteriormente quedaría congelada en el

Paseando por el prado de San Sebastián, que hasta en eso hubo la metrópoli hispalense de imitar a la soberana feria de los Alcores, atraviesa una amplia calle de árboles, por la que discurren carruajes y ginetes, flanqueada a ambos lados por dos hileras de tiendas particulares, una distribución que reproduce el modelo mairenero, que posteriormente quedaría congelada en el

tiempo al edificarse el paseo de la feria. El resto del real estaba lleno de tiendas, fondas, puestos, teatros de saltimbanquis y ganado de todas clases, vehículos de todas las especies y gentes de todas las procedencias. La gran diferencia estaba en las casetas, suntuosas tiendas de campaña que en Sevilla levantaban la mayor parte de los círculos de recreo y todas las familias principales, siguiendo la moda creada por el mismísimo duque de Montepensier quien, curiosamente, tenía su palacio a las mismas puertas del real. Es este clasismo, la segregación exclusivista que marca la verja de la caseta, lo que disgusta a nuestro visitante. Ya había reparado, durante la Semana Santa, en los balcones alquilados por las familias “comme il faut”, en la calle de las Sierpes para ver las procesiones y las hileras de sillas colocadas en la plaza de San Francisco, alquiladas por una peseta a los locales y a duro a los ingleses.

Nuestro bohemio visitante no deja de admirarse del ambiente popular y castizo del real de los alcores. Aprecia en un golpe de vista la riqueza que se mueve, pese a no pasar la feria por sus mejores momentos, señalando “cómo corría allí el dinero y la bebía … y cómo se jugaba á los dados” una práctica ilegal ya desde el siglo XVIII, pero que continuaba con la misma constancia con que las autoridades la prohibían año tras año en el correspondiente e inútil bando. Y en los animados grupos, “qué puñalaitas se daban con tanta gracia”, se comentaba y “se disputaba sobre el braceo de un caballo y sobre los clisos (ojos) de una mujer”.

Precisamente en las mujeres centra buena parte de su comentario admirativo. Si en el real sevillano “están sentadas la flor y nata de las mujeres de Sevilla”, en el real mairenero encuentra mujeres de casta, que le llevan a expresar admirativo: ¡Qué serranas bajaban, y qué ciudadanas subían! Y todas ellas ineludiblemente vestidas a la moda de feria como mandan los cánones: flor en el pelo, pañolón o mantoncillo de seda, falda de volantes y medias caladas, todo en grado extremo. “Las unas con más ñores en la cabeza que hay en los alcores de Mairena, con más seda en el pañuelo, que en un campo de moreras; con más faralaes en la falda, que hojas menea un huracán y con más calados en las medias que en los rosetones de una catedral.” Le asombran las mujeres que montaban “á la gineta, vestidas de campo”, cabalgando al estilo español de tradición árabe, a horcajadas (lo que requiere pantalón), recogiendo las piernas en los estribos cortos; sin usar la sombrilla Robinson, amplia, plegable, usada como parasol por las damas en la segunda mitad del siglo XIX, nombrada en referencia a la construida por Robinson Crusoe, el protagonista de la novela de Daniel Defoe, publicada en 1719; sin túnicas peplum, un vestido tipo túnica, rectangular de grandes pliegues derivado del peplo griego que se popularizó en la época victoriana; y sin “botas gavachas con una cuarta de tacón”, botín de moda francesa con puntera, caña alta y tacón más alto del habitual en el calzado español, aunque no de una cuarta. Lo cual no les restaba un ápice de feminidad; “Señoras en el aliño y aldeanas en donaire” sentencia, elegantes como damas, pero con la desenvoltura y gracia de la gente del pueblo, sin el envaramiento impuesto por la etiqueta de la alta sociedad.

También los hombres protagonizan el real y merecen su atención los “mozos juncales, ora fuesen caballeros, bandidos, contrabandistas o chalanes”. Resalta en ellos su actitud altiva, su bravuconería y presunción, signo de la majeza castiza. Con argot madrileño señala que en el real mairenero “se cobraba el barato” (se imponían por el miedo que imponían a los otros), “se escupía por el colmillo” (se presumía con fanfarronadas o bravatas para dárselas de importante) y “se marcaba la fila” (se miraban desafiantes a la cara). Y, como no podía ser menos, todos lucían gallardos, bizarros, ataviados a la moda de feria, “liado el pañuelo a la cabeza, la faja a la cintura, cayendo a caballo como Dios manda y abrigándole con aquellos botines afiligranados con más plata que hay en el rio de la ídem!”.

Culmina su texto sentenciando: “Todo aquello va desapareciendo; la feria al hacerse ciudadana, va borrando el carácter típico y nacional”. Nuestro Cicerone particular muestra una amarga añoranza de esencias que iban perdiéndose como el aroma de la encantadora flor al marchitarse. Un agridulce recuerdo que evocará, apenas un año después, Gustavo Adolfo Bécquer, cuando sentenciaba en un artículo dedicado a la feria de Sevilla, que “entre los verdaderos conocedores de las costumbres andaluzas en toda su pureza … nunca se borrará el recuerdo de aquellas renombradas ferias de Mairena y Ronda”.